工場や製造業において注目されているスマートファクトリーですが、その実態をご存じでしょうか。この記事では、スマートファクトリーの基礎知識をわかりやすく解説します。メリットや導入ステップ、押さえておくべき課題も紹介。スマートファクトリーの導入を検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。

2025/01/30 公開

目次

スマートファクトリーとは

スマートファクトリーとはIoT、AI、ビッグデータ解析といった最先端技術を駆使し、従来の工場の概念を革新する次世代型の工場です。その目的は、工場全体の生産性や製品の品質を向上させることにあります。

AIによって集められるビッグデータを活用し、現場の課題を分析・改善することで、業務の効率化を図ります。製造業に従事する人たちにとって、スマートファクトリーの実現は、競争力を強化し工場の成長を加速させるための重要な戦略といえるでしょう。

◾️ スマートファクトリーと従来の工場との違い

スマートファクトリーと従来の工場の大きな違いは、デジタル技術の活用度合いにあります。従来の工場では、人の手による作業や管理が中心です。

一方、スマートファクトリーでは、IoTやAIなどの最新技術が導入され製造ラインの自動化が進んでいます。その結果、スマートファクトリーは従来の工場と比べ、より柔軟で効率的な生産体制を築けます。

◾️ 工場DXとの違い

| スマートファクトリー |

|

|---|---|

| 工場DX |

|

スマートファクトリーと工場DXは、どちらも製造業を効率化する取り組みとして注目されていますが、取り組みの目的が異なります。

スマートファクトリーは、工場内の設備やシステムにIoTやAIなどの先進技術を導入することによる自動化や効率化が目的です。一方、工場DXは業務プロセスをデジタル化し、新しい価値を生みだすことを目指します。

スマートファクトリーが具体的な技術導入に重点を置くのに対し、工場DXは組織文化や業務プロセスまで含めた、より広範囲な変革を推進する取り組みといえるでしょう。スマートファクトリーの目的について、以下でより詳しく解説していきます。

スマートファクトリーの目的

スマートファクトリーの目的は、製造現場の効率化と最適化にあります。具体的には、IoTやAIなどのデジタル技術を活用し、生産ライン全体を最適化することで、従来の工場では困難だった高い生産性を実現します。

これにより、製品の品質向上や競争力の強化、コスト削減、資源の効率的活用といった多くのメリットが得られます。

さらに、深刻化する労働力不足への対応や労働環境の改善にも寄与します。自動化やAIの導入により、人手に依存しない生産体制を構築し、作業負担を軽減することで、安全で快適な職場環境を実現します。

スマートファクトリーは、製造業が直面するさまざまな課題に対し革新的な解決策を提供し、企業の持続可能な成長を支える手段となります。

スマートファクトリーのメリット

スマートファクトリーには、さまざまなメリットがあります。以下で7つのメリットを1つずつ解説します。

◾️ 品質の向上

スマートファクトリーの実現は、製品の品質向上につながります。IoTやビッグデータを活用することで、製品の品質や作業の詳細などをリアルタイムに分析することが可能です。この分析により、製品が製造される工程や作業内容、作業ミスの原因などを特定でき、製品の品質管理が効率化されます。

このように、収集したデータを活用しミスが起きにくい設計や作業工程の改善を図ることで、不良品の発生を防止でき、品質の向上が期待できます。

◾️ 生産性の向上

スマートファクトリーでは、生産性の向上を図ることができます。工場内のあらゆる設備からIoTでデータを収集し、製造工程全体を「見える化」するためです。

操業・稼働に関わる大量のデジタルデータを駆使して設計・仕様を再検討することで、生産ライン全体の稼働率を向上させ、増産や納期短縮を実現できます。

◾️ コスト削減

スマートファクトリーを実現することで工場内の設備や人の稼働状況が最適化され、製造コストの削減につながります。以下、コスト削減が期待できる例です。

- 材料の使用量削減

- 在庫の最小化

- 設備における監視・点検の効率化

- 生産計画最適化による投入リソースの最小化

さらにデータをもとに需給予測などを進めれば、部品の減少や出荷計画の変更などもできます。

◾️ 製品化の期間短縮

スマートファクトリーでは、IoTやAIにより設計モデルや製造工程のデータを効率的に蓄積し、それを基にしたマニュアルを作成することで、新製品の製造期間を短縮できます。さらに、AIを用いて生産ラインをシミュレーションし、試作を行うことで、より効率的な製造プロセスを実現することが可能です。

これらのデータ収集と活用により、企画、開発、設計、製造といった製造業の全工程におけるリードタイムを大幅に短縮できます。

◾️ 人材不足による課題解消

スマートファクトリーの実現により現場の生産性が向上すれば、少ない人員でも需要に応じた供給ができるようになります。人材不足は、製造業やものづくりにおいて大きな課題の1つです。人手が足りなければ製品の生産が追いつかなくなります。

スマートファクトリーは、人手不足の課題を解消できるだけでなく、人件費を削減することにもつながります。また、熟練の技術やノウハウをデータ化することで、技能を継承することも可能です。

◾️ 予知保全できる

スマートファクトリーでは、トラブル発生の兆候を察知し適切なタイミングで保全を行う「予知保全」が可能です。

従来の工場では、あらかじめ定めた時期にメンテナンスを行う「予防保全」が一般的であり、これには定期的な保全業務と費用が発生します。

一方、「予知保全」では、トラブルが発生する直前に保全を行うため、無駄な工程や費用を必要としません。予知保全は、AIやIoT技術を活用し、リアルタイムでトラブルを感知するスマートファクトリーだからこそ実現できるリスク管理といえます。

◾️ 新しいサービスや製品の提供

スマートファクトリーの最大の特徴は、情報のデータ化です。蓄積したデータを企業内で共有することで、顧客のニーズに的確に応える新しいサービスや製品を生み出すことが可能になります。

さらに、スマートファクトリーによる生産性の向上やコスト削減で生まれたリソースを活用すれば、新しいサービスや機能の開発を促進できます。このように、新たなイノベーションを生み出せるのも、スマートファクトリーの大きなメリットです。

スマートファクトリーの導入ステップ

スマートファクトリーを導入するステップは、大きく分けて5つあります。以下でそれぞれの内容とポイントを解説します。

◾️ ステップ1.目標の設定(現状と課題の把握)

初めに、スマートファクトリー導入の目標を設定します。企業のビジョンに基づき、生産効率の向上やコスト削減、品質改善など目指すべき方向性を明確にしていきましょう。

まずは現状における課題を洗い出し、それぞれの課題に対する具体的な解決策を検討して、実現できる目標を設定することが重要です。目標は柔軟に見直しができるように設定し、状況の変化に応じて適切な対応をとることが求められます。

◾️ ステップ2.導入システムの選定

次に導入システムを選定しましょう。最適なシステムを選ぶためには、複数のシステムを比較検討し、自社のニーズにマッチするか見極めます。企業の業務フローや既存の設備との適合性を考慮し、導入後の拡張性や運用のしやすさも視野に入れる必要があります。また、導入後のサポートが充実しているかも重要な基準となるでしょう。

◾️ ステップ3.システムの導入・運用

システムを導入する際は、計画を立てて段階的に進めることが重要です。事前に導入計画をしっかり作成し、進捗状況を確認しながら慎重に進めましょう。

とくに、既存システムとの統合やデータ移行はトラブルが起きやすいため、注意深く進める必要があります。また、導入後にはシステムを安定して稼働させるために、定期的なメンテナンスやソフトウェアのアップデートを忘れないようにしましょう。

さらに、運用中に問題が発生する可能性もあるため、迅速に対応できるサポート体制を整えておくことが重要です。

◾️ ステップ4.モニタリング

システムを導入した後も、定期的にモニタリングすることが重要です。システムの動きや生産状況をリアルタイムで監視し、問題が起きたらすぐに対応しましょう。これにより、システムを常に最適な状態に保つことができます。

また、監視で得られたデータを分析することで、作業の中でどこに問題があるか、効率が悪い部分はどこかを見つけられます。これをもとに、生産プロセスを改善していくことが可能です。

システムを導入して終わりではなく、導入したシステムをしっかり活用しましょう。

スマートファクトリー化における課題

メリットの大きいスマートファクトリーですが、導入にはいくつかの課題があります。

メリットを最大限発揮できるよう、以下3つの課題についてしっかりと押さえておきましょう。

◾️ 人材の確保・育成が必要

スマートファクトリーを実現するには、AI、IoT、ビッグデータ解析といった最新技術を活用することが必要です。そのため、現場でこれらの技術を応用できる専門知識やスキルを持つ人材の確保が欠かせません。

ただし、こうした高度な技術を持つ人材は需要が高く、確保するのは簡単ではありません。そこで、社内育成と外部採用の2つの方法を組み合わせることが重要です。

社内では、従業員に対してIoTやAIの教育やトレーニングを行い、新しい技術に対応できるスキルを身につけてもらいましょう。また、学んだスキルを現場で活かせるような体制を整えることも大切です。

さらに、外部から専門人材を採用し社内の技術力と組み合わせることで、より強力なチームを作ることができます。このように、育成と採用を効果的に活用して、スマートファクトリーに必要な人材を確保しましょう。

◾️ 導入コストがかかる

スマートファクトリーを進める上で、初期投資の負担が大きな課題になります。最新機器やシステムの導入には多額の費用がかかり、特に資金力が限られる中小企業にとっては大きな負担となることがあります。また、システムのカスタマイズや導入後のメンテナンスにも継続的なコストがかかる点も無視できません。

このような場合は、スモールスタートがおすすめです。まずは効果が期待できる一部の工程に絞って導入を始めると、無理なく進めることができます。企業は投資の成果を慎重に確認しながら、段階的に資金を投入していくことが重要です。これにより、負担を抑えつつスマートファクトリー化を着実に進められます。

◾️ セキュリティ対策が必要

スマートファクトリーでは、ネットワークを通じて大量のデータがやり取りされるため、サイバー攻撃への対策が非常に重要です。サイバー攻撃を受けると、生産ラインが停止したり、機密情報が漏洩したりと、企業に被害をもたらすリスクがあります。

このリスクを防ぐには、最新のセキュリティ技術の導入が必要です。さらに、システムの定期的なアップデートやセキュリティ監視を行い、常に安全性を確保しましょう。また、従業員へのセキュリティ教育を通じて、社内全体で意識を高めることも重要です。

経済産業省では、工場のスマート化を進める際にセキュリティの観点から留意すべき点や対策のポイントをとりまとめた「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」を策定しております。スマート工場におけるセキュリティ対策に関しても詳しく説明さえておりますのでご参考ください。

出典:経済産業省 | 「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン【別冊:スマート化を進める上でのポイント】」

◾️ 経営課題・業務革新課題の根本的解決が不可欠

経営課題・業務変革課題の根本的な解決に向けては、製造部門だけでなく、製造プロセス全体を俯瞰した全体最適が必要になりますが、各部門の機能を総合的に検討できる人材の不足、「デジタルソリューション」と「ものづくりの変革」の両方を捉えた変革の進め方についてのノウハウ不足等がボトルネックとなり、手をこまねいている製造事業者も多く見受けられます。経済産業省とNEDOが、経営・業務変革課題の特定を起点としてデジタルソリューションを適用・導入する企画・構想設計に重点をおいた「スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン」を共同で策定して好評しておりますのでご参考ください。

出典:経済産業省 | スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン

スマートファクトリーではIoTとAIの活用が不可欠!

スマートファクトリーを実現するには、IoTとAIの活用が欠かせません。IoTを使えば、工場内の機器や設備をインターネットに接続し、膨大なデータをリアルタイムで収集しクラウドに送信できます。一方、AIはそのデータを分析し、生産性を向上させたり、リスクを管理したりするのに役立ちます。

スマートファクトリーを目指す企業は、これらの技術を活用して、効率的で競争力のある生産体制を構築しましょう。

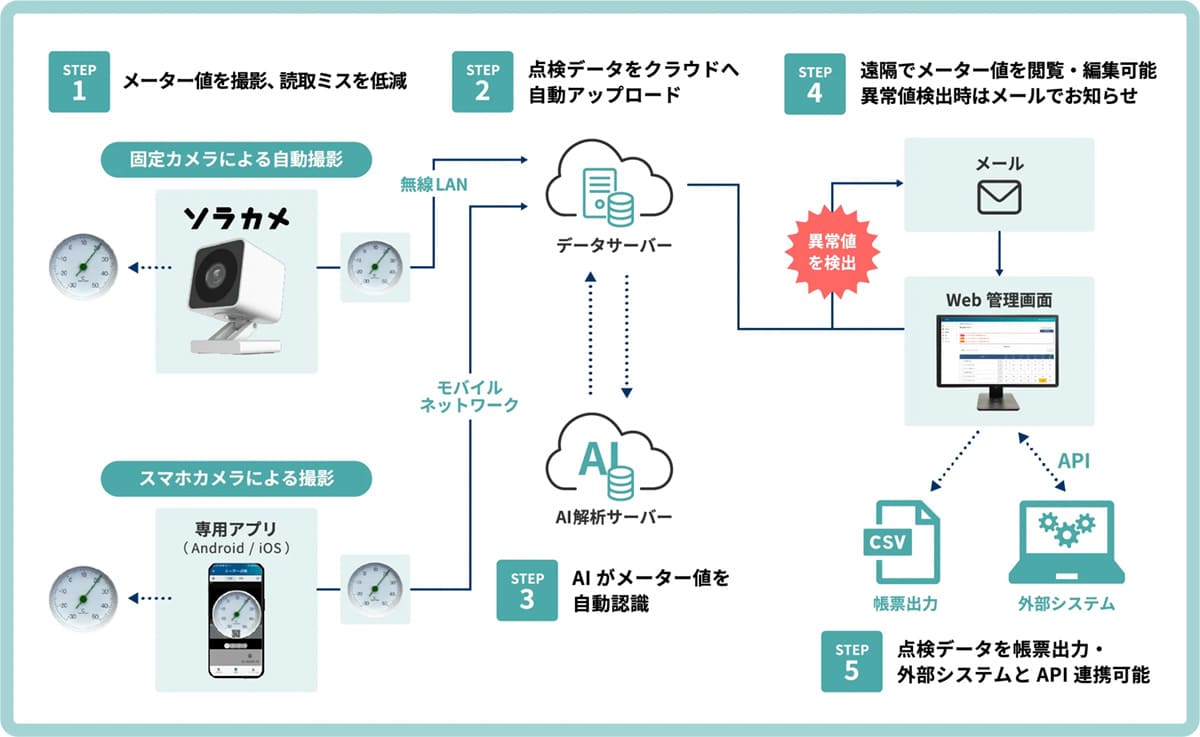

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ) 』は、工場や製造業向けに開発されたIoTサービスです。メーター値をカメラで正確に読み取り、点検したデータをクラウド上で一元管理することで、現場のデータ管理業務を効率化します。スマホアプリと固定カメラの2つのタイプをご用意しており、とくにスマホアプリ・カメラは、リーズナブルかつ簡単に導入できるため、スマートファクトリーの導入を進める第一歩としておすすめです。

『WIZIoT(ウィジオ)』スマホアプリの3つの特長!

-

スマホをメーターにかざすだけのスピーディー連続自動撮影で、点検時間を約80%削減

スマホをメーターの上にかざすだけで素早く連続的に自動撮影をおこない、点検時間を約80%短縮します。 -

異音・異臭等の設備点検も記録できる!

異音・異臭など計器以外の設備点検記録も、スマホアプリ1つで簡潔します。 -

紙の帳票は、もう要らない!

点検記録の報告から承認まで、まとめてデジタル化。Web上の点検台帳で数値や画像をいつでも確認でき、異常値の場合もメール通知で素早い対処が可能です。

『WIZIoT(ウィジオ)』固定カメラの特長!

-

固定カメラによる自動撮影・AI読み取りで巡回いらず!

メーターを固定カメラで読み取れば、AIが自動点検を実施。リモートでの巡回点検が可能なほか、高所や暗所などの危険な点検作業も回避できます。

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ)』

サービスへのお問い合わせはこちら

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ)』

サービスの資料ダウンロードはこちら

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ)』

サービスの無料トライアルはこちら

スマートファクトリーに関するよくある質問

-

Q. スマートファクトリーが注目される理由は?

A.スマートファクトリーが注目されている理由は以下の通りです。多様化しつつある現代社会に対して、臨機応変に対応していくためにスマートファクトリー化が注目されています。- 少子高齢化による労働人口の減少

- 市場のグローバル化

- 生産技術や材料技術のイノベーション

- 製造現場のデジタル化

-

Q.スマートファクトリーとファクトリーオートメーションの違いは?

A.スマートファクトリーとは、IoTやAI技術を駆使して、生産性や効率を向上させた工場のことを指します。一方、ファクトリーオートメーションとは、生産工程を自動化することを意味します。ファクトリーオートメーションを進めることで、スマートファクトリーの実現につながります。 -

Q. スマートファクトリーにリスクはある?

A.スマートファクトリーには、サイバー攻撃による以下のようなリスクがあります。スマートファクトリーを導入する際は、並行してセキュリティ対策を実施していく必要があります。- 情報の改ざん・搾取

- マルウェア感染

- 制御の異常稼働

スマートファクトリーの導入で、製造業に新しい未来を

スマートファクトリーは、IoTやAIを活用し、生産性向上と効率化を図る次世代型の工場です。製造ラインの自動化が進むことで、柔軟で効率的な生産体制を構築できます。スマートファクトリー化には、品質向上や生産性向上などさまざまなメリットがあります。

人材の確保・育成やセキュリティ対策などの課題をしっかりと把握・対策することで、スマートファクトリーのメリットを最大限引き出すことができるでしょう。

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ) 』では、工場や製造業向けのIoTサービスを提供しております。点検業務の自動化による業務効率化や、データのクラウド一元管理を実現し、工場運営をスマートにします。また、AIを活用したデータ分析で、生産性向上にも貢献します。「スマートファクトリーの導入を検討しているけど、何から手をつけていいかわからない…」とお困りの企業はぜひお気軽にお問い合わせください。

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ)』

サービスへのお問い合わせはこちら

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ)』

サービスの資料ダウンロードはこちら

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ)』

サービスの無料トライアルはこちら