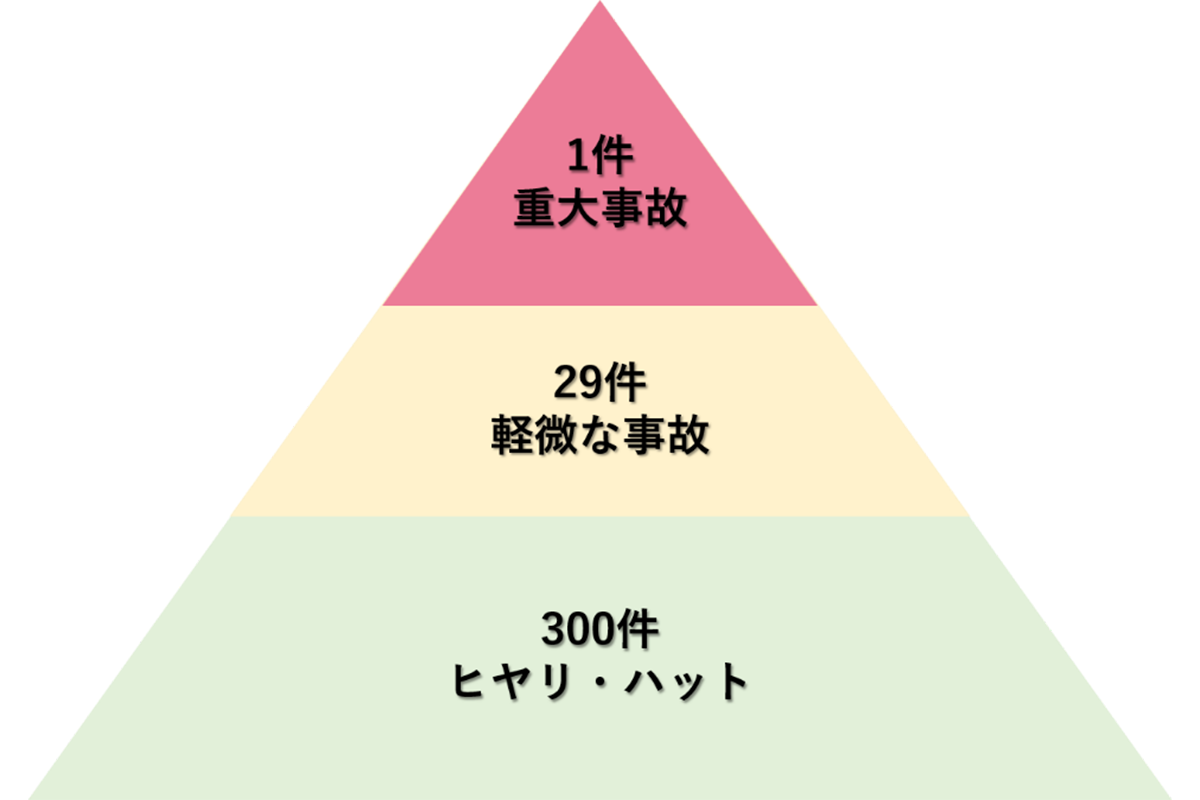

製造業の現場では、安全管理が常に最優先事項です。特に、機械や設備の点検を担当する従業員がいる場合、ヒューマンエラーを最小限に抑えることが求められます。そこで注目されるのが「ハインリッヒの法則」です。この法則は、1件の重大事故の背後に29件の軽微な事故と300件のヒヤリ・ハットが存在するとされ、事故予防の重要な指針となっています。

本記事では、ハインリッヒの法則の基本概念から、その背景、そして実際の安全管理への応用方法までを詳しく解説します。管理職の皆様が現場での安全性を高めるために、どのようにこの法則を活用できるかを具体的にご紹介します。

2025/03/27 公開

目次

ハインリッヒの法則とは?

「1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリ・ハットが存在する。」(ハーバード・ウィリアム・ハインリッヒ)

ハインリッヒの法則とは、労働災害の発生に関する統計的な法則で、1931年にアメリカの保険会社の技術者であるハーバート・ウィリアム・ハインリッヒによって提唱されました。

この法則は、ある職場で発生する重大事故、軽微な事故、そしてヒヤリ・ハット(事故には至らなかったが危険だった事象)の間に一定の比率が存在することを示しています。

具体的には、1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリ・ハットが存在するとされています。

つまり、重大事故を未然に防ぐためには、軽微な事故やヒヤリ・ハットを見逃さずに対策を講じることが重要であるということです。

ヒヤリ・ハットとは:

「ヒヤリ・ハット」とは、重大な災害や事故には至らなかったものの、重大事故に直結してもおかしくない一歩手前の出来事を指します。就業時間や日常生活の中で、「ヒヤリ」と冷や汗をかいたり、「ハッと」我に返って驚いたりしたことはありませんか?

◾️ ハインリッヒの法則が生まれた背景とその歴史

ハインリッヒの法則は、20世紀初頭のアメリカで誕生しました。

当時の世の中は、産業革命の真っ只中です。工場労働の増加に伴い、労働災害が急増しており、大きな課題でした。これに対処するため、保険会社や労働安全の専門家たちは、事故の予防策を模索していました。

その中で、ハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが行った研究が、労働災害の発生に関する統計的な分析を基にした法則を生み出しました。これこそが、”1件の重大事故”、”29件の軽微な事故”、”300件のヒヤリ・ハット”の関係、つまり、「1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリ・ハットが存在する」ハインリッヒの法則です。

ハインリッヒの法則は、事故の原因を分析し、予防策を講じるための基礎として広く受け入れられるようになり、現代においても安全管理の基本的な考え方として、製造業や建設業をはじめとした多くの業界で活用されています。

ハインリッヒの法則を活用した安全管理強化のポイント

ここでは、ハインリッヒの法則を活用した、安全管理の考え方とその具体的な方法について詳しく解説します。

◾️ 最近、ヒヤリ・ハットはありましたか?─事故予防におけるハインリッヒの法則活用シーン

事故予防のためにハインリッヒの法則を頭に入れておくことは重要です。労働災害リスクの高い工場や現場を持つ事業所では、この法則は広く浸透していることでしょう。

事故予防のためには、ハインリッヒの法則が示すように、重大事故発生には、軽微な事故が見過ごされています。また、軽微な事故の背景には、たくさんのヒヤリ・ハットが日々発生しているはずです。私たちがまずやることは、ヒヤリ・ハットを把握・共有し、発生を抑える仕組み作りをすることです。

まずは、日常の業務プロセスをヒヤリ・ハットの発生とともに見直し、リスクの高い作業手順を特定しましょう。

◆ヒヤリ・ハットの振り返り(日常のメーター点検作業を例に)

- 脚立を使った点検作業の際、記録用のペンを作業着から取り出そうとしてバランスを崩しそうになった。

- 誤って隣のメーターの値を点検票に記入し、ずれていることに気が付いた。

- メーターの値を読み取るのに集中していたら、足元の水たまりに気がつかず、水たまりを踏んでしまった。

- 金属加工の作業場の点検を終えた際、喉が渇いてカラカラだった。

小さな出来事であっても、落ち着いて振り返ってみるとヒヤリ・ハットであることに気が付いたり、重大な事故につながるリスクであったりすることはしばしばあります。

例えば、「足元の水たまりに気が付かず、水たまりを踏んでしまった」ことに関しても、作業靴が濡れてしまった事実だけではなく、滑る可能性があったこと、転倒のリスクがあったことまで考えられることでしょう。

ヒヤリ・ハットの振り返りを行った後は、作業環境と作業手順を整理して見直し、リスクの高い作業は対策を講じましょう。これらのプロセスを踏まえることは、労災リスクの対策を立てられるほかに、現場のメンバー全員の安全意識を高めることにもつながりますから、現場の管理者は積極的に推進しましょう。

◾️ 安全教育と意識改革の取り組み方

職場の安全管理のために、ハインリッヒの法則を活用することは有効な手ですが、従業員が主体的に安全意識を持つようになるには、安全教育と意識改革に取り組む必要があります。

管理者の皆様が出来るアクションとしては、以下のようなものがあります。

- 同業界の事故事例の共有

- 事故事例から、事例研究

- 事故のシミュレーションと訓練

自分たちの職場と似た環境ではどのような事故が起きうるか、その事故事例の原因と対策はどうであったかを把握することは、リスクマネジメントにもつながるためおすすめです。

厚生労働省では、労災の事例の状況や発生原因、そして対策まで知ることが出来る検索サイトを用意しており、効率的に情報収集をすることができ、おすすめです。

(「職場のあんぜんサイト:労働災害事例」厚生労働省)

事故のシミュレーションと訓練では、事例から事故シナリオを作ってロールプレイングをしてみる「シナリオに沿った訓練」や、机上だけではなく実地に赴く「実地訓練」も併せて実施するのが良いでしょう。避難訓練や応急救護訓練、消火訓練等も実地訓練の一つです。

実際に身体を動かして訓練をすることで、地図や図面からは得られない気づきや経験が得られます。

以上のように、管理者が主体となって安全教育のための取り組みを実施することで、職場全体の意識改革につながります。

また、普段の就業時間においても、報告されたヒヤリ・ハットも軽視せず、適切なフィードバックを行う姿勢と習慣が大切です。

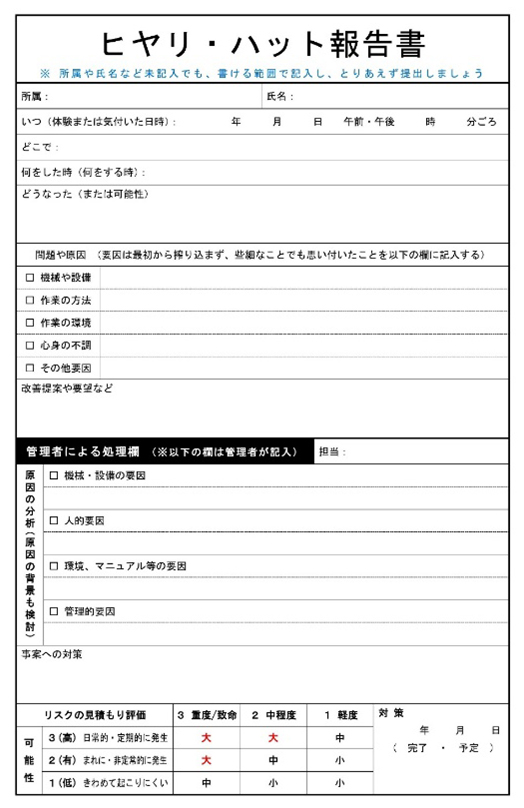

ヒヤリ・ハットが発生した際は、フォーマットに沿って振り返りと報告を徹底するのも有効です。

▼ヒヤリ・ハット報告書のテンプレート例

(引用:「ヒヤリ・ハットで仲間を守ろう!」|北九州東労働基準監督署 門司支署)

ハインリッヒの法則を活用してゼロ災を達成しよう!

ハインリッヒの法則は、リスク管理を行う上で欠かせない考え方です。

「ヒヤリ・ハット」に注目し、職場に潜むリスクを管理・対処することで、事故発生を防ぎます。

リスク管理において、リスク低減、リスク回避、リスク転嫁、リスク受容の4つの対処法があります。リスクに対し、この4つの対処法に分類したり組み合わせたりして、事故発生を最小限に抑えることができます。

軽微な事故やヒヤリ・ハットは、リスクが表面化したものです。これらを早期に対処することで、重大事故の発生を防ぎましょう。

◆リスク管理の4種類の考え方

| 種類 | 対策の考え方 | 具体例 |

|---|---|---|

| リスク低減 | リスクの影響や発生確率を最小限に抑えること |

|

| リスク回避 | リスクが発生する状況や環境を避けること |

|

| リスク転嫁 | リスクを他の組織に移すこと |

|

| リスク受容 | リスクとその影響を受け入れること |

|

◾️ 「ハインリッヒの法則をふまえて、リスク低減」の他社事例

▼有限会社ニチヒロ運輸の事例

(あんぜんプロジェクト「有限会社ニチヒロ運輸」|厚生労働省)

大分県を拠点とし、各種資材の運搬を行っている「有限会社ニチヒロ運輸」では、「ヒヤリ・ハットノート」を全ドライバーに配布し、ヒヤリ・ハットを記入・提出する取り組みを行い、安全活動を推進しています。

▼「岩田地崎建設」の事例

((あんぜんプロジェクト「岩田地崎・荒井・森川・道興北海道新幹線、札樽トンネル(銭函)特定建設工事共同企業体」|厚生労働省)

1人KY(危険予知)運動や、ヒヤリ・ハット情報共有運動等を行い、災害防止のためのコミュニケーションや意識改革の習慣づけを行いました。

労災防止のためには社内全体の意識改革が必要で、骨の折れる一大プロジェクトです。

上記の他社事例のように、小さな事から取り組みを習慣化することで「リスク低減」につながり、労働災害ゼロを実現します。

◾️ 「リスク回避」で労働災害防止のための仕組みづくりを

労働災害を防ぐためには、リスクが発生する状況や環境を避ける、「リスク回避」が不可欠です。例えば、危険な作業環境を避けるために作業を自動化、デジタル化させることで事故の発生を未然に防ぐことができます

設備点検業務の「リスク回避」の手段を例に挙げると、設備点検DXサービスの導入が有効です。サービスの活用により、高所・暗所の点検作業を回避したり、作業者・管理者の業務負担を解消することでヒューマンエラーの発生やヒヤリ・ハットの遭遇を避けることができます。

まとめ:ハインリッヒの法則で安全管理を実現する

「1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故、300件のヒヤリ・ハットが起きている」ハインリッヒの法則は、安全管理を考えるうえで知っておくべき法則です。

この法則をふまえてリスク管理を行うことで、重大事故を未然に防ぐための体系的なアプローチを構築できます。

ハインリッヒの法則を活用し、事故を未然に防ぐ安全な職場環境を実現しましょう。

◾️ シャープ株式会社では、設備点検の効率化を実現するソリューション、設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ) 』を提供しています。

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ)』の導入で、日常の点検業務のヒヤリ・ハットやヒューマンエラー解消に対応することができます。 『WIZIoT(ウィジオ)』は様々な種類のメーターやランプの点検を、スマホアプリで完結することができるサービスです。 スマホアプリをメーターにかざすだけで、AIが値を読み取り、自動的にデータをクラウドに記録されます。

点検業務の時間短縮、ヒューマンエラーの低減を実現するSaaS型サービスの『WIZIoT(ウィジオ) 』の利用で、設備点検点検作業中の労働災害を軽減することにも貢献できます。

素材系メーカー B社様

点検業務で確認しなければならないメーター数が多く、従来の目視による読み取りや手書きでの帳票への記入でヒューマンエラーが多いのが課題だった。点検時に異常値が発見された際に、異常なのか、誤記なのかの判断が難しく、時間的なロスも多くあった。

点検業務をDX化したことで、メーターの読み取りをカメラで行うようになり、正確な読み取りが可能になった上に、作業時間の大幅の短縮もできた。作業者だけでなく管理者も確認の手間が圧倒的に減ったため、組織全体の生産性向上にも繋がった。

1件の重大な事故の裏には、29件の軽微な事故と300件のヒヤリ・ハットがあります。

この「ハインリッヒの法則」は、企業の労働災害を防止し、職場全体の安全意識を高めるために必要な考え方です。

毎日発生する、点検作業。慢性的な人手不足と作業者の高齢化が深刻化するなか、貴社ではどのように点検作業をされていますでしょうか。

労働災害を予防するためには、ヒヤリ・ハットやヒューマンエラーのリスクを低減させるのが有効な手段です。

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ) 』では、スマホアプリで設備点検ができます。

そのため、“目検”や読み取った値での紙への転記によるヒューマンエラー、巡回点検時のヒヤリ・ハットの発生を避けることができます。

また、設備の異常検知の際は、即座に管理者へ通知されるため、迅速な対応が可能になります。

職場全体の安全意識を高め、労働災害を予防するための第一歩として、日々の点検業務を見直してみませんか?

設備点検DXサービス『WIZIoT(ウィジオ) 』は、貴社の安全な職場環境の実現を支援いたします!

カンタン・無料でダウンロード

『WIZIoT(ウィジオ)』サービス資料はこちら

【完全無料トライアル】も受付中!

まずは手軽に効果を体感しませんか?